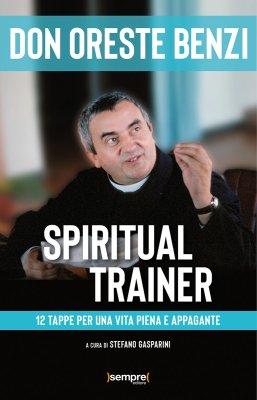

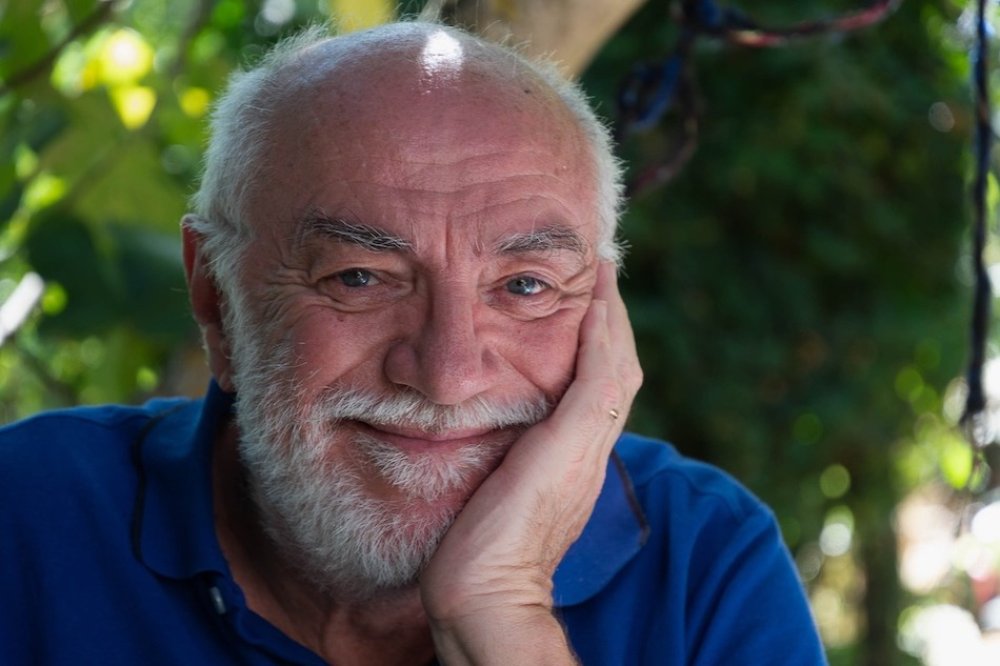

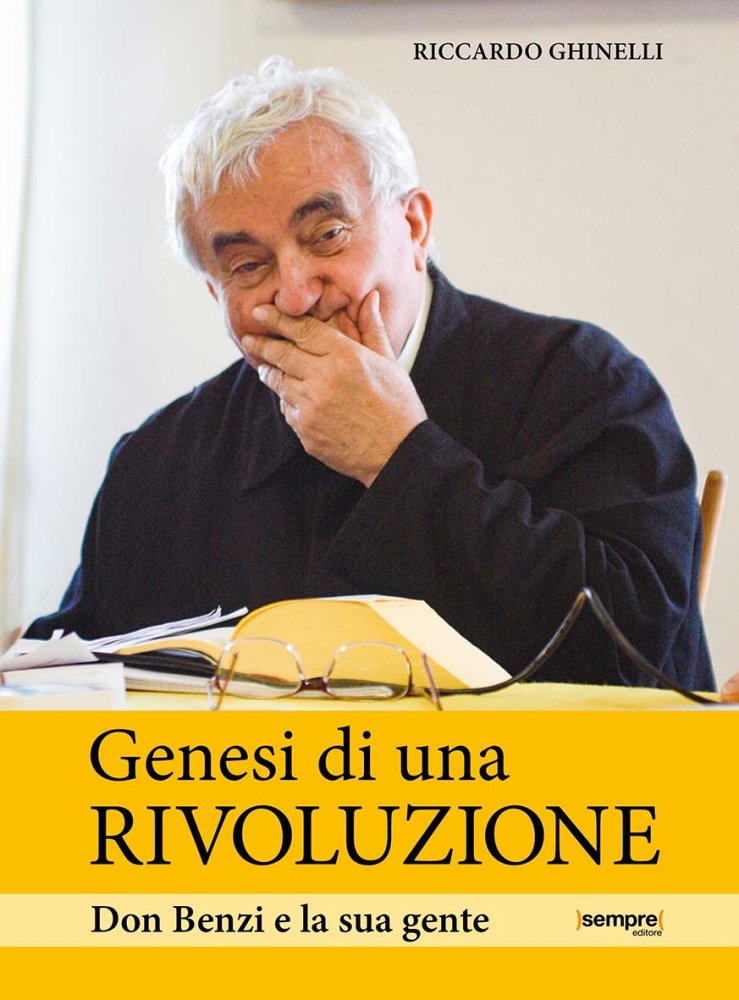

Come si può dare un volto alla rivoluzione? Riccardo Ghinelli, riminese, figura poliedrica che unisce la passione per l'insegnamento, la fotografia e il giornalismo, risponde a questa domanda aprendo il suo archivio personale. Nel suo libro più recente, Genesi di una rivoluzione. Don Benzi e la sua gente, Sempre Editore, Ghinelli offre una testimonianza unica della nascita e dello sviluppo della Comunità Papa Giovanni XXIII, una storia che oggi si estende in 42 paesi del mondo.

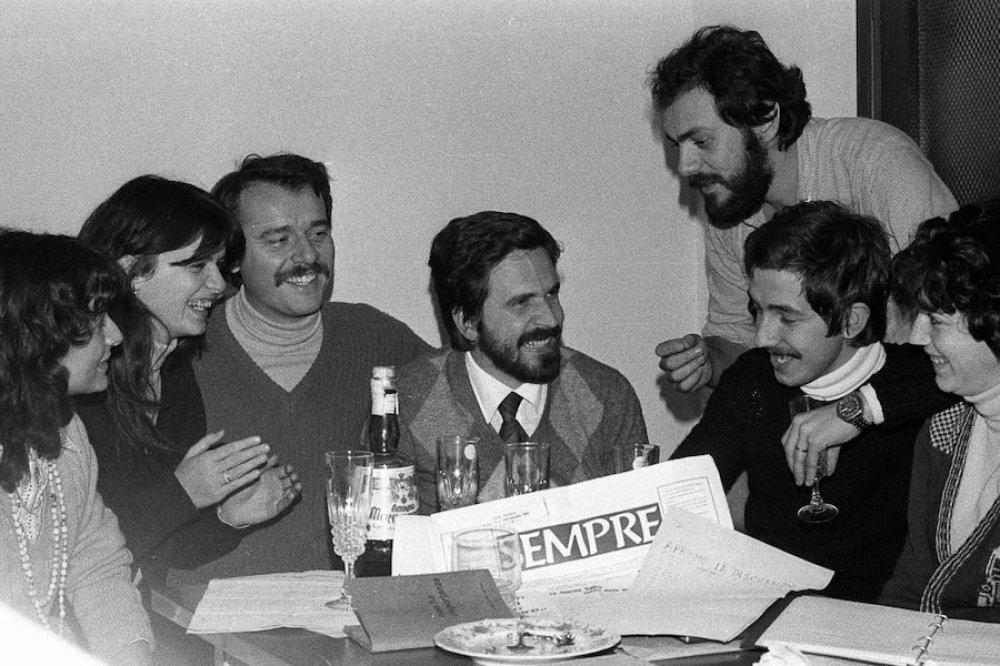

Da oltre cinquant'anni partecipa attivamente alla Comunità Papa Giovanni XXIII, realtà nata dalla visione e dall'impegno rivoluzionario di don Oreste Benzi. Come co-fondatore della testata Sempre e collaboratore del settimanale diocesano Il Ponte, Ghinelli ha saputo raccontare con profondità e autenticità le storie degli ultimi, trasformandole in testimonianze vive e coinvolgenti.

Genesi di una rivoluzione. Don Benzi e la sua gente, non è solo un album di ricordi, ma una testimonianza unica che unisce immagini e parole per raccontare la genesi di un movimento di rivoluzione sociale e spirituale, capace di sfidare le strutture di un sistema iniquo con cuore e coraggio. Attraverso i suoi scatti e le sue parole, ci porta indietro fino agli anni ’60, quando un gruppo di giovani fu “catturato” dalla visione del sacerdote riminese.

Il libro, dal 27 agosto in tutte le librerie, verrà presentato in anteprima a Rimini in occasione delle Giornate di don Oreste, venerdi 5 settembre alle ore 15 presso la Sala Convegni Palazzo del turismo. In questa intervista per Semprenews, Ghinelli condivide il suo percorso, le sue motivazioni e i retroscena di una rivoluzione che continua ancora oggi, rivelando il volto umano e il linguaggio della dignità dietro le battaglie per i diritti e l'inclusione.

«Quella che parte dall’uomo visto attraverso la parola di Dio. L’azione di don Oreste è stata spesso sorprendente perché andava oltre ai concetti che ci vengono passati dalla società del profitto per andare alla vera essenza della persona, alla sua dignità infinita. Questo ha ribaltato molti preconcetti, gli ultimi, i disprezzati divenivano portatori di valori, ci accompagnavano verso una nuova umanità.»

«Ho sempre pensato che la novità che portavamo al mondo e il cammino della Comunità Papa Giovanni XXIII andassero raccontate. Poi vedevo che i racconti su don Oreste parlavano molto dell’accoglienza e quasi mai della sua azione di rimozione delle cause dell'emarginazione. Così ho deciso che non mi bastava tirare fuori le foto che avevo: correvo il rischio di fare un “santino” di don Oreste, cosa che lui non voleva. Raccontare i ricordi ha valore anche perché offre l'opportunità di fissare momenti che non sono stati narrati negli scritti di don Oreste o da chi ne ha parlato dall'esterno.»

Foto di Riccardo Ghinelli

«Cinquant’anni tondi, da quando ho partecipato, nel 1975, al primo soggiorno con persone con disabilità. Non è capitato solo a Sandra Sabattini di dire o pensare “io queste persone non le lascio più”. Poi la consapevolezza di esser dentro una rivoluzione è arrivata in modo molto forte quando abbiamo partecipato alla manifestazione del Primo Maggio del 1979. Lì, per la prima volta, le persone con disabilità sono scese in piazza per chiedere “non pietà, ma lavoro” cioè si passava dalla richiesta di assistenza all’affermazione di un diritto. Questa è stata una rivoluzione.»

«Un po’ perché si tende a restare nello stereotipo del santo che è buono e fa del bene alle persone. Non deve essere facile pensare a un santo come a uno che occupa case, strutture sanitarie e strade. Un po’ anche perché sui suoi contatti in alto loco era sempre parco di informazioni. Ma penso anche che sia un messaggio scomodo e che il concetto di “strutture di peccato” sia relativamente recente e la Chiesa non ne abbia ancora afferrato la portata. Finora si è puntata, giustamente, l’attenzione sul peccato personale, ma quanti cattolici conoscono il concetto di “peccato sociale”? Credo che questo sia anche il senso del suo accorato appello nell’ultimo discorso pubblico: “La devozione senza rivoluzione non basta, non basta”, cioè non basta convertire se stessi, occorre convertire anche le strutture di peccato.»

«Ce lo ha detto nell’ultima omelia in Comunità: “Quand'è che uno ti è simpatico? Quando praticamente quel che sente lui lo fa risuonare a te e diventa colui che tira fuori la parte più bella di te”. Esaminiamo bene la parola “risuonare”. Risuonano due corde di chitarra quando sono accordate sulla stessa nota e possiamo capire come funziona pensando all’altalena. Bastano piccole spinte per un grande movimento, ma le spinte devono essere “accordate”, cioè arrivare al momento giusto e per farlo bisogna prestare attenzione. Bisogna saper “ascoltare quel battito” come ha detto nel suo ultimo discorso pubblico che hai citato.»

Foto di Riccardo Ghinelli

«Penso che usare un linguaggio corretto sia solo una tappa, il problema vero è riconoscere davvero la dignità e il valore dell’altro. Questo è ciò che dà origine ad una relazione fraterna e all’interno di questa relazione è possibile cercare insieme soluzioni e trovare il modo di realizzarle. Una volta riconosciuta la dignità dell’altro è possibile camminare insieme come popolo. Una cosa che abbiamo sempre detto è che fra noi non c’è né chi assiste né chi è assistito.»

«Mi è capitato di veder rifiutare le foto da un redattore e ho capito che dovevo trovare il modo di evidenziare l’umanità delle persone al di là della loro apparenza. Consapevolmente ho iniziato a riprendere persone con disabilità in attività viste allora come insolite, al lavoro, nello sport o quando scendevano in piazza. Istintivamente ho iniziato a fotografare momenti gioiosi di vita insieme nei quali, l’ho capito dopo, la gioia di chi era con loro rivelava l’umanità dell’altro. Questo mi ha aiutato a capire il senso di quello che diceva don Oreste: “Gli ultimi sono coloro ai quali nessuno pensa e se ci pensa, pensa male”. Frase che ci sembra strana, quasi una battuta, ma che ci rivela come sia la relazione con l’altro a rendere “ultimi” coloro che percepiamo come diversi. Nessuno è “ultimo” se ha una relazione positiva con noi e questo possiamo farlo vedere.»

«Quando ragionavamo sulle accoglienze vedevamo che don Oreste, di fronte alle difficoltà prospettate, ci rappresentava la sofferenza degli ultimi, come se la vivesse nella sua carne. Voleva soluzioni immediate anche se imperfette, c’era gente che soffriva, “i poveri non possono aspettare” ci ricordava. In quei poveri vedeva la dignità infinita dei figli di Dio e questo era frutto dello “stare in ginocchio” che ci raccomandava per stare in piedi.»

«Non la conoscevo particolarmente bene, era una ragazza più giovane e abbiamo avuto poche occasioni per scambiare qualche parola. Probabilmente il momento in cui siamo stati più vicini è stato quando l’ho soccorsa dopo l’incidente. La fotografavo volentieri perché nella sua semplicità la vedevo sempre attiva e gioiosa. Secondo me ha successo presso i giovani perché proietta un’immagine in cui possono riconoscere una di loro.»

«Non ditelo alla mia macchina fotografica che poi si monta la testa. Scherzi a parte, sono contento di quello che ho fatto, ho avuto soddisfazioni che non avrei mai immaginato. Don Oreste diceva che le capacità non sono titolo di merito, ma di servizio e cerco di viverla così. Mi ero fatto regalare la macchina fotografica per fotografare paesaggi, fiori e insetti. Poi è arrivato Sempre, tutti i mesi si dovevano trovare le foto e così i miei interessi si sono spostati verso il reportage e ho cercato di approfondire l’opera dei fotografi che più si sono dedicati a documentare l’essenza dell’uomo e la sua vita. Penso che la fotografia mi abbia aiutato molto ad essere attento a quello che accadeva fra le persone, a cercare di capire. Per la Comunità credo sia stato importante sapere di avere un’immagine. Non era come oggi che si carica in rete anche la colazione. Allora si metteva un rullino in macchina a Pasqua e si stampavano le foto a Natale, essere fotografati voleva dire essere importanti. Ho sempre cercato di dare un’immagine in cui le persone potessero riconoscere quello che vivevano, fuori dal pietismo e dalla falsa compassione.»

«La profezia di don Oreste è talmente avanzata che avremo comunque ancora molto da lavorare. Se poi sapremo leggere i segni dei tempi e rinnovarci il lavoro non finirà mai. Mi sembra un segno importante che per il centenario si sia scelto di approfondire temi legati alla “società del gratuito”: vuol dire allargare il discorso alla società intera, potrebbe essere il modo per portare un messaggio che non interessi solo gli emarginati, ma che interpelli gli ambienti di vita di tutti i giorni.»

«Credo che il cambiamento più radicale sia quello di portare la gratuità in un mondo che sempre più sembra andare verso l’egoismo e la logica del profitto. Gratuità che nasce dalla contemplazione della verità dell’uomo, del suo essere amato da Dio. Però bisogna saper riconoscere i condizionamenti della società del profitto e liberarsene. Poi c’è un vecchio slogan che non è di don Oreste, ma ho sempre pensato descrivesse il suo modo di fare: “Siate ragionevoli, chiedete l’impossibile”.»

Addio a Maria Rita Parsi: la voce dei bambini che fu grande alleata di don Oreste Benzi

Vita consacrata: non chiamatela rinuncia: «La gioia di essere luce della notte»

Don Ravagnani, prete influencer, lascia il sacerdozio. L'annuncio in un post