Rimini si prepara a celebrare il Centenario di don Oreste Benzi. Dal 5 al 7 settembre, la città ospiterà "Le Giornate di don Oreste", un evento di tre giorni dedicato alla figura del sacerdote noto per il suo impegno sociale e la nascita della Comunità Papa Giovanni XXIII.

L'iniziativa è stata organizzata dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del Centenario, dalla Fondazione Don Oreste Benzi, dal Comune e dalla Diocesi di Rimini.

Stefano Zamagni, presidente del Comitato nazionale, sottolinea come l'opera del sacerdote lasci un messaggio ancora oggi rilevante. Zamagni definisce don Benzi un innovatore che ha anticipato concetti essenziali per il nostro attuale modello economico e sociale. Che ha valorizzato la gratuità e l'amore agàpe, operando «con» gli ultimi e non solo «per» loro, un principio fondamentale per un modello di welfare inclusivo.

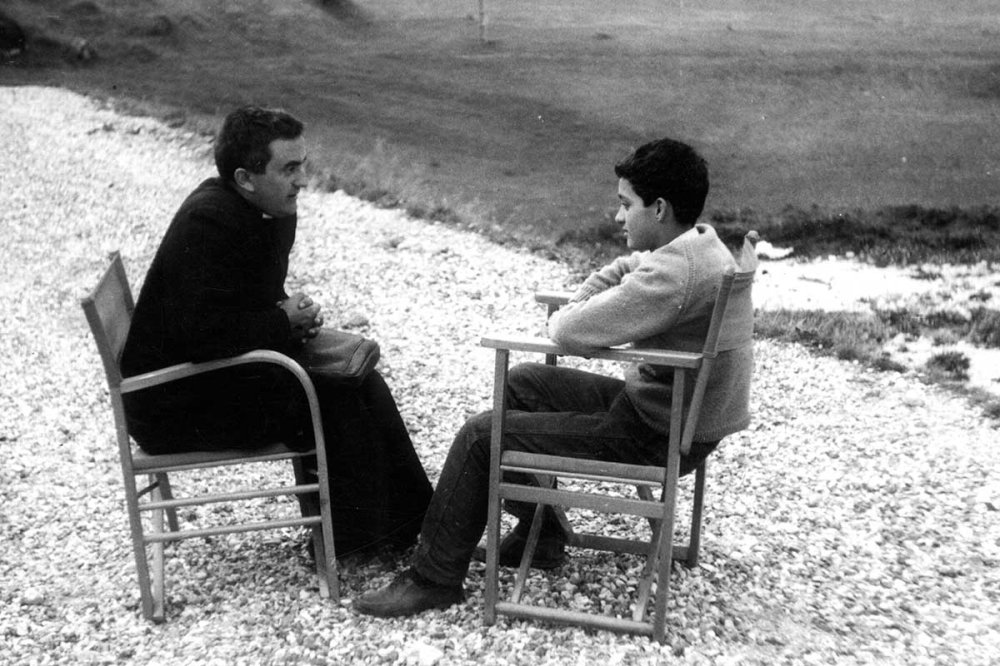

Per esplorare questi temi e comprendere l'eredità di don Oreste Benzi, abbiamo incontrato l’economista e allievo di don Oreste Benzi, Stefano Zamagni, che ci ha aperto le porte del suo appartamento per un'intervista.

Ci accoglie nel suo appartamento, inondato dalla luce che filtra da una vetrata con vista sui tetti di Bologna e sulle colline. Il profumo dei gelsomini pervade l'ambiente, è l'hobby della moglie, Vera Negri. Si sono conosciuti alla Cattolica di Milano e hanno proseguito gli studi insieme a Oxford (1969-1973), dove hanno conseguito il dottorato e sono nate le loro due figlie.

La lunga carriera accademica del prof. Zamagni lo ha portato ad insegnare in diverse università, tra cui Parma, Bologna, Bocconi di Milano, Johns Hopkins University. Ha presieduto l'Agenzia per il Terzo Settore e contribuito alla legislazione sulle ONLUS del 1997. Ha collaborato con tre Papi e dal 2019 al 2023 ha presieduto la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. È autore di molte pubblicazioni e ha vinto numerosi premi.

La sua visione ispira nuove generazioni di economisti e operatori sociali, dimostrando che è possibile coniugare efficienza economica ed equità sociale.

Foto di Alessio Zamboni

«Sono nato a Rimini, da una famiglia modesta sul piano economico, ma da cui ho tratto radici profonde sul senso della vita e la sua dimensione religiosa. Mia nonna materna era analfabeta, mia madre aveva la quinta elementare, come pure mio padre, ma mi hanno trasmesso la passione per lo studio e la ricerca.»

«Nel 1950, l’anno del grande Giubileo, venne lanciato il premio regionale di catechismo. Io avevo solo 7 anni, ma mi misi a studiare e arrivai primo, vincendo la possibilità di andare a Roma ad incontrare il Papa. Ricordo che quando mi inginocchiai davanti a Pio XII lui, dandomi un buffetto sulla guancia, mi chiese: “Ma tu vuoi bene a Gesù?”, al che io replicai: “Ma che razza di domanda è?” e lui si mise a sorridere. Cosa che, come tutti sanno, non faceva mai. È una immagine che mi è rimasta impressa, e precede un altro incontro importante, quello con don Oreste Benzi.»

«Lui era il delegato della pastorale giovanile per quelli che allora venivano chiamati “aspiranti” dell’Azione Cattolica. In quegli anni sviluppò l’idea dell’ufficio preju, in quanto sosteneva che la fase di sviluppo in cui non si è più dei ragazzini e non ancora dei giovani richiedeva una pastorale specifica. Per me è stato una figura fondamentale, fu lui a inviarmi a studiare a Milano dopo le superiori, in quanto mi diceva: “Se andrai a Bologna conserverai lo stesso ambiente che già frequenti, invece ti devi confrontare con un ambiente di vita estraneo a quello che hai vissuto finora.»

«Io gli obbedivo, nel significato vero del termine, che non vuol dire chinare il capo come fa il servo, ma dare ascolto a una persona credibile e sciente, cioè che conosce l’argomento di cui si parla. Io avevo visto in lui queste due caratteristiche.»

«Io ho conosciuto il primo don Oreste, che precede la nascita e lo sviluppo della Comunità Papa Giovanni XXIII. Da lui ho imparato l’importanza dello studio. L’amore che nasce dalla conoscenza, diceva, è più forte. Allora non si ha una sequela pedissequa ma convinta. All'età di 14 anni mi mise in mano libri come Umanesimo integrale di Maritain.»

«Ho collaborato strettamente con lui quando decise di dare inizio alla costruzione della Casa Madonna delle Vette in Val di Fassa. Io frequentavo il terzo anno delle superiori, ragioneria, e gli dissi: “Don Oreste, ma i soldi ci sono?”. E lui: “Tu non hai letto bene il Vangelo, prima le cose si fanno e, se le fai, i soldi arriveranno”. Così andò in America a raccoglierli. In realtà ho notato che non chiedeva soldi, ma presentava il progetto in maniera coinvolgente, così poi la persona sceglieva di finanziare.»

«Il principio del primato del bene sul vero, una tesi che risale ad Aristotele. Per questo insisteva sulle pratiche di vita, in quanto la conoscenza pura non basta.»

«Ho frequentato l’istituto tecnico per ragionieri e a quel tempo la facoltà di Economia era l’unica possibile. Però ho studiato filosofia, oltre che latino e greco, con don Oreste.»

«Mi prestava lui i libri e mi insegnava. Io, come altri, avevo un appuntamento settimanale con lui. Faceva direzione spirituale, ma curava una formazione completa e personalizzata. Cercava anzitutto di capire il carattere della persona e poi adattava la parola secondo le caratteristiche. Come nella parabola: il seme è lo stesso ma dà frutti diversi secondo il terreno.»

«Lui ha coniato il concetto di società del gratuito in un contesto storico e culturale in cui la categoria del dono non era ancora entrata negli studi di economia. Va distinto il dono dalla donazione, la seconda è un oggetto, il primo è una relazione. Società del gratuito non vuol dire prezzo zero, lui vuol dire che accanto al principio dello scambio occorre riservare spazio al dono come gratuità, ed è questo che produce il cambiamento.»

Non confondere mai la bravitù con la bontà. Bravo è chi fa il proprio dovere stando alle regole, buono è chi fa il bene anche quando va contro le regole.Stefano Zamagni

«La donazione è compatibile con l’economia capitalistica. Il filantropo non stabilisce una relazione, trasferisce solo potere di acquisto. Don Oreste citava san Francesco che prima della conversione era un filantropo, chiedeva al suo servo di distribuire ai poveri, ma lui non aveva una relazione con loro. Dopo va a cercare il lebbroso, lo abbraccia, lo bacia e si mette a mangiare nella stessa scodella. Ciò che trasforma la nostra società è il principio del dono. Certo, la donazione non è da buttare, anche don Oreste ha ricevuto tante donazioni per realizzare le sue opere, ma bisogna fare spazio a soggetti che applicano il principio della gratuità. Lo ha riconosciuto anche il presidente Mattarella.»

«Durante il discorso alla Confindustria a Roma, il 15 novembre del 2023, in cui ha parlato di economia civile (Zamagni tira fuori un foglietto dal portafoglio e legge, tanto è importante per lui quell’intervento): “Non è il capitalismo di rapina quello a cui guarda la Costituzione nel momento in cui definisce le regole del gioco. Il principio non è quello della concentrazione delle ricchezze ma della loro diffusione. Il modello lo conosciamo, è quello che ha fatto sviluppare l’Italia e l’Europa. È quel concetto ampio di economia civile che trova nella lezione dell'illuminismo napoletano e, puntualmente, in Antonio Genovesi, un solido riferimento”. E l'economia civile non è altro che la traduzione della società del gratuito nella sfera pratica dell’economia.»

«Nel 2017 è stato approvato il codice del Terzo settore, che di fatto ho scritto io. È importante che queste realtà entrino nei luoghi di produzione del pensiero e nella produzione scientifica. I processi storici richiedono tempo, ma è un processo avviato.»

«Il tema della pace attraversa l’intera storia dell’umanità con due linee di pensiero: da una parte coloro che, come già Machiavelli o Hobbes, ritengono che la pulsione alla guerra sia ineliminabile dalla natura umana, per cui hanno come motto Si vis pacem para bellum, cioè prepara la guerra; l’altra linea risale al Cristianesimo e poi al Rinascimento e ha come motto Si vis pacem para civitatem, cioè prepara la città delle anime. Quest’ultima oggi è in minoranza.»

«Molti non sanno che la maggior parte dei profitti viene dall’industria degli armamenti, che ovviamente sostiene la prima linea di pensiero finanziando ricerche, università, luoghi di elaborazione del pensiero. L’altra linea non ha gli stessi sostegni.»

«Che il cristiano non è un pacifista ma un pacificatore, cioè colui che prepara le condizioni affinché la pace si avveri. È la linea affermata dal nuovo Papa nel suo primo messaggio: una pace disarmata ma anche disarmante.»

«Che faccia quello che ha già detto, promuovere una pace disarmante, che toglie l'erba sotto i piedi a coloro che guadagnano con le armi, e una dottrina sociale della Chiesa applicata alla nuova rivoluzione dell’intelligenza artificiale.»

«Molti non si rendono conto di quali siano i pericoli che può portare. Preferiamo parlare di limiti di natura etica, legati all’utilizzo, invece bisogna introdurre limiti già nel momento in cui si producono le piattaforme, questa è la grande sfida. Avviata già da Papa Francesco nel 2020 con l’iniziativa Rome call.»

«Ci sono tre sfide da affrontare: il problema ambientale, l’aumento delle disuguaglianze sociali, e una diminuzione della pubblica felicità: oggi c’è molto più benessere materiale ma tanta disperazione. Il cristiano tuttavia non può cedere al catastrofismo. Siamo arrivati a questo punto ma è possibile cambiare.»

«Non ho mai messo in dubbio la fede, l’esistenza di Dio e le sue implicazioni. Grazie a questo ho potuto affrontare i problemi. Altrimenti alla prima difficoltà si va giù se non si ha il bastone che ci sorregge.»

«Non confondere mai la bravitù con la bontà. Bravo è chi fa il proprio dovere stando alle regole, buono è chi fa il bene: questo deve avere il primato, anche quando va contro le regole. Don Oreste non ha mai seguito le regole quando queste gli impedivano di fare il bene.»

«Io al Signore parlo spesso, e lui mi manda messaggi in codice, sotto forma di episodi o incontri non programmati, che mi aiutano a superare le difficoltà. La presenza del Signore la avverto in senso, direi, biologico, fisico, non puramente intellettuale o spirituale. E sono grato di questo perché mi consente di tenere questo ritmo di vita nonostante l’età.»

«I buoni vincono sempre, alla fine. Perché il male, per quanto grande, è finito; il bene invece è infinito.»